听安危先生讲故事 NO.40 || ‘工合’ 婚姻

所属分类:译论研究 阅读次数:2779 发布时间:2020年06月19日 17:01:39

‘工合’ 婚姻

文/安危

斯诺逝世48周年前夕,安危老师写了《他的骨灰为何留在中国》,当时读者疑问“为什么说斯诺婚姻是可成功的?但又为什么分手?”于是继上篇《一见钟情》后,这篇《‘工合’ 婚姻》可以让读者对斯诺婚姻有个全面正确的理解。

海伦是清教徒的后裔,是一位传统的女性,她认为“两个人结为夫妻,就是一家人,夫唱妇随;丈夫主外,妻子主内,这是天经地义的。”他们1932年结婚后,海伦就包揽了一切日常事务——包括与斯诺的文学代理人及海外报刊、通讯社信件联络,接打电话,打印手稿、购物采买、料理家务,充当了埃德加的秘书和助手,以便让丈夫不受任何干扰、一心一意地旅行、采访、写作。

海伦认为,斯诺的工作态度和安排,是完全正确的,也是他成功的秘诀:清晨起来第一件事,就做他自己的工作,必须从睡意朦胧的心境直接进入写作,不要任何事情在这条笔直而狭窄的小道上困扰他的思路,甚至早饭时不谈话,不看报,拒接电话。这是一个复杂的心理学问题,而不是缺少时间的问题,极少有妇女去了解这个重要的诀窍,因为这同她们的天性背道而驰。在他俩整个婚姻生活过程中,海伦完全为斯诺着想,午饭前,不分散他的精力,不让他受到任何干扰。

海伦把自己的写作,放在第二位,变成了“业余”工作。清早起来,总是忙忙碌碌地扫地擦桌,以便后半天能有点儿空余时间。她完全可以像斯诺一样,干她自己的工作。但她没有那样做,却总是处理那些“紧急的”事情,其实都是为他人服务。她全部的、最好的创作能力,她早晨的精力,全用于为别人做好事去了。她不怕浪费自己的精力,她认为还有将来呢。

斯诺不满意海伦牺牲她自己的工作,把时间花费在各种各样的设想和计划上。斯诺对海伦的写作能力,尤其是对她的文学才能赞赏有加。事实上,他认为海伦是一个文学天才。海伦也是这样认为的,虽然她没有在她风华正茂的年月,把这一信念付诸实践。

他们婚后第一年,海伦要求斯诺要成为北平城里穿着最讲究的人,强迫他同各种各样的小组一起,参加周末的骑马、爬山旅行,还强迫他跳舞。海伦知道斯诺生性被动,需要推,需要拉,需要用力猛击。这对海伦来说是一件令她筋疲力尽的事情,她千方百计,尽力帮助斯诺增强体质。可是,第一年年终,她发现斯诺并没有改变的迹象。

“我需要的是你的赞同!”斯诺就像迷茫的小孩子那样问道,“这就是我工作的目的。为什么你还要批评我呢?我绝不批评你。”海伦被质问得哑口无言。幸亏海伦早有预见,决定从她的最高纲领向最低纲领来一个战略退却。她决定让斯诺自行其是。他天生令人喜爱,易于相处。只要不是他必须马上去做的事情,他就不想去做。斯诺如同密苏里的骡子一样,是天生的倔脾气。他一点儿也不懒惰,他喜欢自己的工作——写作、新闻、旅行。他不乱花一元钱,只买些美国香烟、咖啡及剃须刀片。在这些方面,他不肯降低西方标准。他憎恶宣传!他天性令人喜爱的部分原因,就是他从来不把自己的思想强加于人,甚至在他的文章中也是这样。

海伦决定继续坚持以下三点:第一,她无论如何必须保证斯诺的健康和工作;第二,除购买生活必需品外,她要更加仔细,不为自己花钱;第三,她决心不喊屈叫苦,怨天尤人,要知足常乐。海伦用一种自觉自愿的行动,放弃小事,以顾全大局。

斯诺夫妇受到的冲击不止一种——这就是动力的秘密所在。他们孤身处在一个格格不入、令人痛苦的国度,被紧紧地挤压在一个小小的空间里。他们处于贫困的重压之下,与外界失去了联系。斯诺是个乐天派,并不感到痛苦。但是,为了这种独特的生活,海伦非常清楚她放弃了什么。然而,清苦的生活是快乐的秘诀,他们可以享用这种简朴的生活。

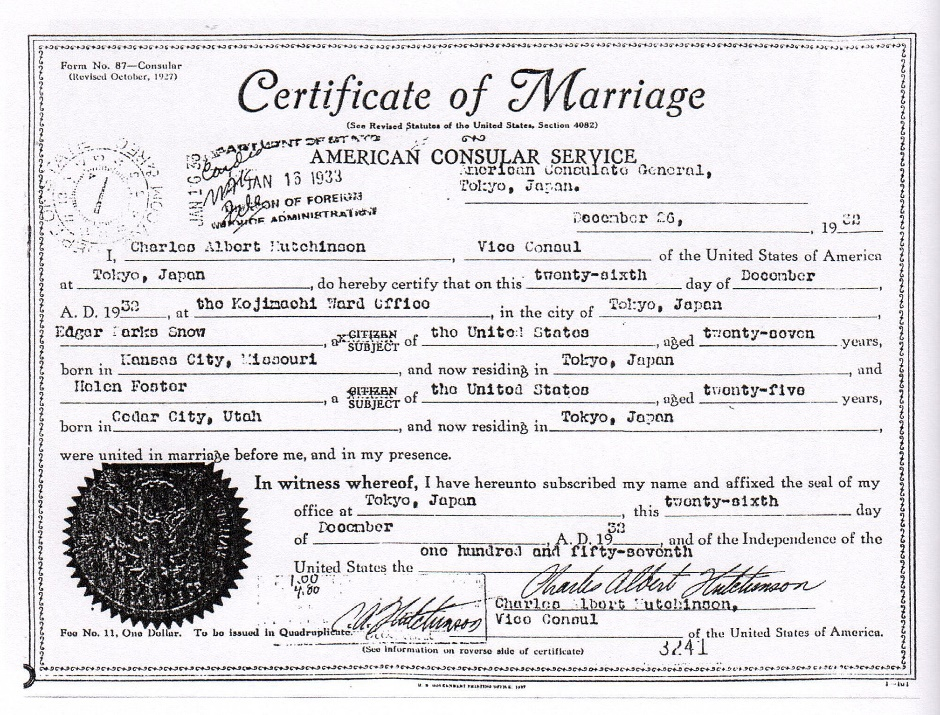

海伦•福斯特和埃德加•斯诺的结婚证

由于这种冲击和清苦的缘故,海伦的内心开始激荡着一种经过高压强化的、“精神力量”的爆发性合剂,这是体力和智力“活动说”(Energism) 的一种副产品。海伦确信,精神的力量是由体力和智力进化而来的,精神的力量不是与体力和智力相脱离,而是一个有机的整体。

“伟人的背后,必有默默无闻、未被颂扬的伟大女性”——海伦欣赏并坚信这则古格言。海伦的婚姻动力学理论,并非一应俱全。如果伟人动力源泉的真相能公诸于众,她的理论可能会得到许多例证。妻子是发电机,不断地产生物质力量和精神力量。这种力量支撑着丈夫,使他更大的成就变为可能。这样的妻子本能地执行着她独自一人的缄默协定,其部分内容就是把它的力量作为魔法的天然形式加以保密,以增进丈夫的男性自我。用海伦的话说,他们的结合,不是1+1=2,而是远远大于2,所产生的效果,是以几何级数增加的。斯诺婚姻是一个“工合”式的结合,为许多人和不少历史事件提供过动力。

1936年4月,斯诺计划中的西北之行,迟迟落实不了,恐怕又是三年前瑞金之行的下场,有些灰心丧气了。海伦极力鼓动丈夫“你必须去!如果我是你,绝对不会放弃这样的机会!”她建议丈夫南下上海,找宋庆龄帮忙,顺便访问鲁迅先生,并交给他一个有23个问题的“问题单”,请鲁迅先生谈谈他的意见,以便她完成长篇论文“现代中国文学运动”,《活的中国》正等待出版呢。斯诺接受了爱妻的建议,南下拜访了宋庆龄和鲁迅,上海之行获得巨大成功——他的西北之行两周后成行;海伦的23个问题,为鲁迅提供了一个唯独仅有的机会,发表了他对中国新文学运动、左翼作家和作品的看法。

海伦•福斯特和埃德加•斯诺结婚时的甜蜜照

(1932年)

1937年初,斯诺动手撰写《红星照耀中国》,但缺少朱德的材料,也需要一些照片。海伦自告奋勇,冒着更大的风险和困难,独自前往延安,圆满完成了丈夫交给的任务。在斯诺写作毛泽东生平过程中,海伦坚决反对丈夫以第三人称改写毛泽东的谈话,要求他“毛泽东怎么讲的,你就怎么写!要使读者有身临其境的感觉,就像‘在弗治谷听乔治•华盛顿讲革命故事’那样!”斯诺不得不听爱妻的,结果大获成功!海伦在访问延安4个多月期间,根据不断变化的形势,多次给斯诺写信,要求他以大局为重,从文稿中删去那些对蒋介石不利的段落及文字,因为中共正在与蒋介石谈判建立抗日民族统一战线、改编红军的大事情。斯诺虽然不太情愿,但还是接受了夫人的建议。

埃德加•斯诺以一本《红星照耀中国》誉满全球,奠定了他在世界新闻史上的历史地位。这本书虽出自埃德加的手笔,却是两个斯诺两次西北之行的产物。书中的部分重要内容,是海伦1937年夏天在延安采访到的,不少照片也是海伦亲自拍摄的。更不必说海伦对《红星》的写作,提出过很重要的建议。半个世纪的实践证明,海伦的建议是《红星》获得成功的重要原因之一。

在海伦•福斯特和埃德加•斯诺结婚典礼上

(1932年)

《红星》的成功,使埃德加•斯诺名扬天下,也使他深感对海伦的不公,她说: “在我后半生,你要我干什么,我就干什么。我将乐于做你的配角——真的,我说话算数。”斯诺还主动建议,“今后出版著作,都要署我们两个人的名字。”斯诺这样提议,也不是没有道理的。如果不是海伦,他1931年就离开中国了。如果不是海伦坚持鼓动,他可能就会放弃西北之行。如果不是海伦的及时建议,按他自己的想法去写,《红星》就不可能那么成功,以至于后来成为历时半个多世纪的经典著作。不过,海伦却谢绝了丈夫的建议。

具有文学才华的海伦•福斯特,15岁就在盐湖城报纸上发表诗作;在盐湖城西部高中读书时,被选为学生会副主席、并担任学校“年刊编委会”副总编。她从小立志,要当一个大作家。海伦很要强、很自信;她总能以大局为重,不惜牺牲个人的利益;她忠于爱情,乐于奉献,不愿意凭借他人(包括自己的丈夫)的影响或光环,去炫耀她自己的重要性。1932年结婚前,她一直用自己的名字“海伦•福斯特”发表作品;结婚后,就用“尼姆•韦尔斯”的笔名发表文章、出版著作。这个笔名是她要求丈夫为她取的。斯诺说:“要个笔名?Nym就是name;你的祖先是Welsh血统,就用Nym Wales 吧”。

海伦•斯诺要求丈夫参加周末的爬山、骑毛驴旅行

(1933年)

1937年11月,海伦在上海提出“工业合作”的主张,为抗日军民提供急需的物资。斯诺开始不同意,在他们的好友梁士纯的撮合下,斯诺还是同意了,于是请来了路易•艾黎一起商议。紧接着,一个轰轰烈烈的工业合作运动在全国兴起。海伦在海内外报刊发表文章,促进工合运动的开展,为工合筹集急需的资金。她看好“工合”的前景——不仅能生产自给,而且是从基层建设民主的好方法。《中国为民主奠基》是海伦撰写的关于中国工合运动的唯独仅有的一部专著,计划1940年在香港出版。埃德加为海伦高兴,主动为这本书写了一个“序言”。凭着他当时在海内外新闻界的威望,一定能得到出版界的重视,而且可望畅销。他在写好的这个“序言”上签了字,交给了海伦。但是,海伦考虑到各种政治力量对“工合”的不同看法,海伦从大局出发,希望团结尽可能多的力量支持“工合”运动,她最后还是决定“不用这个‘序言’为好”。

海伦有一个“婚姻动力学”理论,她写道:“斯诺婚姻是一个完美成功的婚姻。我们所写的每一本书,所做的每一件事,最后证明都是非常正确的。这种‘婚姻动力’不是把这个“二人工作队”的效率翻一番,而是以几何级数增加了许多倍。如果上述的这种婚姻动力已不复存在的话, 我也非常赞成离婚。”斯诺‘工合’式的婚姻延续了17年,两人于1949年5月还是分手了。

回国以后的埃德加和海伦•斯诺夫妇

(1941年,芝加哥)

两人分手,标志着婚姻的结束。用传统的观念去衡量,他们是不是成了仇人?答案是否定的;昔日的友谊是否不复存在?答案是肯定的。那为什么还要分手呢?我曾花费了10年时间,查阅了他们离婚的所有资料,同海伦本人进行过多次推心置腹的交谈,我算是明白了其中的道理,于是,在上世纪90年代初,写了一篇一万多字的论文“斯诺婚姻之谜”,并得到海伦本人的肯定。可是长期以来,我无法用一两句话,把这种逻辑说明白。大约在10年前,我偶然听到一首流行歌曲《有一种爱叫放手》,帮我把这个难题解决了。

离婚8年后的1958年,埃德加•斯诺出版了他自己的回忆录《复始之旅》(Journey to the Beginning),还赠送给海伦一本,并在扉页上题写道:For Auld Long Syne(为了友谊地久天长)。在这本书里,斯诺是这样讲述海伦的:“我至少应该谈谈我跟这位很不寻常的女人共同生活的一些情况。在我此后亚洲生活的八年间,她是我忠诚的合作者,伴侣和评论者。她常常给我带来苦恼,却又常常激励我。她始终精力旺盛而且富于创造性。” …… “她就像希腊女神,无论从哪个角度看都很可爱。她22岁,身材健美,有一双灵动俏媚的蓝眼睛,是在静安寺路上漂流的一位既美丽又聪明的女性。说漂流也不确切,她比我更有心计。由于博览群书,激发了她的好奇和幻想,使她产生了浓厚的求知欲望,想成为一名大作家。”

1932年,当斯诺与海伦热恋、准备结婚的时候,斯诺给他的哥哥和姐姐的书信中,是这样介绍海伦的:“让我完全拜倒在石榴裙下的姑娘叫海伦•福斯特,她皮肤比较白皙,有一头金色秀发和一双清澈深邃的蓝眼睛,还有让人仰慕的聪慧头脑。我们俩看待事物总是观点一致,我们追逐的是同一个梦想,我们都充满激情和热望。她写得一手好文章,是个了不起的诗人,她的诗作会让雪莱和布莱克如同我那些老旧的剃须刀刃一般愚钝不堪。”…… “我坚信,我们的结合,定能打下半壁江山。……她真的很迷人,很可爱,有教养,会说好几种语言。海伦是一个奇才,一个天才,一个才华横溢的人。……她完全有能力写出这个时代任何其他女性无法写出的伟大作品。”

以上两段对海伦的描述和评论,虽然是埃德加•斯诺不同时期、不同心情的写照,但他对海伦的才华、美貌、性格特点以及对她本人的评价,却是始终如一的。

埃德加•斯诺1960年访华之后,于1961年1月17日(离婚11年之后)给海伦写了一封信,带给她一些中国老朋友的消息:“在向你问好的老朋友之中有龚普生、龚彭、陈翰伯、王汝梅(黄华)、姚依林(大卫的老朋友)、王林、邓颖超、路易·艾黎、安娜·路易斯·斯特朗、爱泼斯坦,等等。我们的老朋友大卫前年去世了。几年前,他患肺结核,可后来治好了。他是死于突发性心脏病的,曾是第二梯队的领导人,受人爱戴,被人们怀念。……“凡我们认识的中国人,都充满关心和深情地谈到你。如果你想去那儿的话,我相信他们会欢迎你的。”斯诺还补充说,他的那次中国之行花了6000多美元。他是《展塑》杂志和他的出版商兰德姆出版公司派去的,访问后准备写书。

我与海伦•斯诺历时19年的交往中,从来没看到或听到她对斯诺的任何抱怨,相反,她总是高度评价斯诺所取得的成就。她对他们1949年分手并不感到遗憾,对斯诺再婚并有了两个孩子感到高兴,“这是他奋斗一生理应得到的。”我告诉她,我1973年在延安接待了来访的斯诺的女儿西安•斯诺,并让她看了我们在沿河大桥上的合影。海伦非常高兴,并夸奖西安•斯诺“很漂亮,看起来很和善”。

1972年2月15日,埃德加•斯诺在瑞士不幸逝世。那一天,海伦•斯诺在纽约大都会博物馆,正在举办她的图片展览。听到这个噩耗,海伦对采访她的记者说,“埃德在他事业的顶峰,突然辞世,确实令人感到遗憾和痛心。他对美中关系的贡献,在本周已向世人展现出来了。”

2020年2月18日 星期二

于西安市未央湖畔

微信公众号

微信公众号